この春、中学受験で都内の中高一貫校(鉄緑会指定校)の御三家を含む複数校から合格をいただきました。

実は、次男がサピックスに入塾する際に一番気掛かりだったのが、4年から5年前半までは好成績でも、5年後半から6年にかけて、算数が難しくなる時期に成績が下がってしまのではないかという事でした。

次男の一例でしかありせんが、志望校合格まで大きく失速せず、概ね最後まで算数の成績が安定したのは、入塾前から先取りを取り入れたことが一つの大きな要因だったかなと思います。

今回の記事は、先取りについて参考にした本と先取りの時期と取り組んだ教材を中心に振り返ってみたいと思います。

サピックスで失速しない入塾前の算数先取り・まずは学習漫画と公文から

いわゆる中学受験特有の○○算や図形問題の導入として、サピックス入塾前の3年の時にドラえもんの学習漫画を楽しく読んでいました。

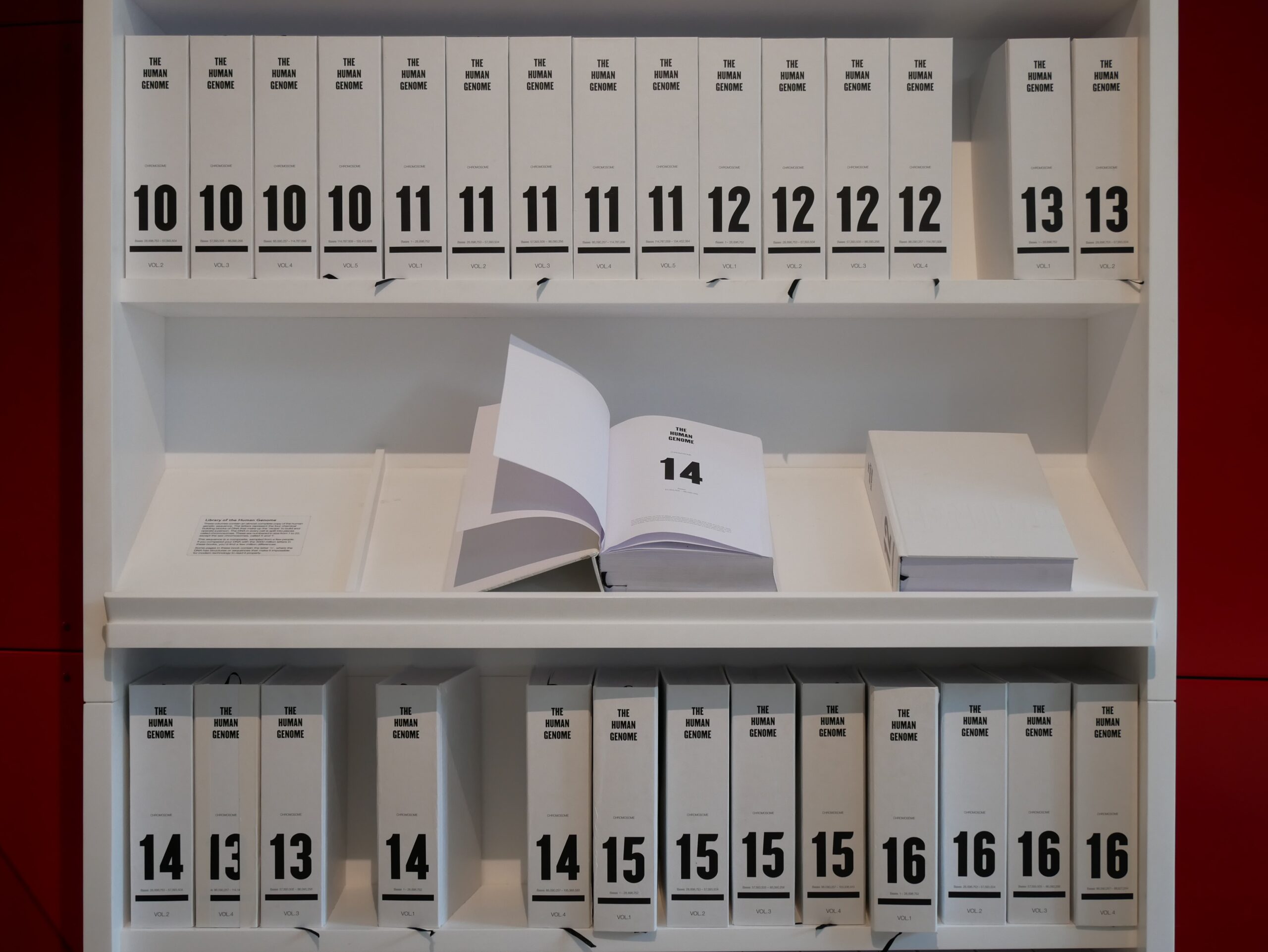

受験終了後、本棚を眺めながら

ドラえもんの漫画、これ意外と受験に役立ったよ!

基本的な図形問題や○○算もだいたいこれで覚えたよ。

そういわれてみれば、何気に本棚に並べておいたのですが、入塾前は暇な時にけっこう熱心に読んでました。

公文については、過去に記事にまとめていますので、良かったら参考になさってください。

入塾前に予習シリーズで先取り学習を進める

『4年・5年予習シリーズ』を使っての自宅での先取り

サピックスでは先取りや予習は推奨していないので、この記事を書くか迷ったのですが、どなたかの参考になればと思い記事にしました。

「フォトン」や「エルカミノ」のような先取りの算数塾に通う方もいらっしゃると思いますが、次男は入塾前から自宅で『予習シリーズ』を使って先取りを行っていました。

参考にした本は熊野先生の『算数の戦略的学習法 難関中学編』です。

低学年からの先取りの方法(実は3年生が一番学力差があるそうです)や、5年6年の前期・後期・受験直前期に分けて、その時期に効果的な問題集の取り組み方などが懇切丁寧に書かれています。

例えば、予習シリーズを使った先取り方法として、具体的には総合回は飛ばして進めていくことなどがあります。

次男は比較的熊野先生の本に忠実に進めていきました。

先取りのキモは、浅くで良いので、どんどん進めて早めに全範囲に目を通すということのようです。

目指していたのは、サピックスの授業が復習になるという状態です。

先取り学習は子供を褒めることが多くなると実感

先取りは、親も子供が学年を越えて取り組んでいることは分かっています。

初めて触れた問題を間違えても当たり前だと思っているので、「もう一度例題の解説読んでみようか」といった感じでイライラする事は少なかったです。

もし解けたら本気ですごい!と思って褒めるので、意外と親子共に穏やかに進みました。

先取りが難しいようなら、無理はしないことが大切

ただ、本にも書かれているように、先取りをすることによって他の事が疎かになって(サピックスの復習や諸々)先取りを進めるのが難しいようであれば、無理せず先取りを中止した方が良い場合もあります。

必ずお子さんの様子を確認しながら取り組むことが大切だと思います。

難関編ではない『中学受験を成功させる算数の戦略的学習法』は、熊野先生の著書の中でも、難関校志望者に限らず算数全般の勉強方法が書かれています。

難関中学編と内容が被る部分もありますが、逆に難関中学編にない記載もあり、両方を参考にしていました。

市販のもので難関校向けの指南書って意外とないので、何度も読んで参考にさせていただきました。

『予習シリーズ』は年々改訂を重ね難易度が上がっています。

『予習シリーズ』を使った先取りのサポートとして、スタサプ

![]() を利用した記事はこちらからどうぞ

を利用した記事はこちらからどうぞ

サピックスに入塾後・算数先取りの効果

先取りのメリットは宿題に時間がかからないこと

サピックスの入塾後、先取りの効果もあり、サピックスの授業内で内容を吸収することができたので、宿題もあまり時間がかからず終わらせることができ、マンスリーでの成績も安定していました。

引き続きサピックスの宿題をこなしつつ、自宅では予習シリーズを使った先取りを進めていきました。4年の予習シリーズ上下が終了したら、次に5年の予習シリーズに取り組みました。

ちなみに、次男は6年の予習シリーズには取り組んでいません。

そのかわり、後ほどお伝えしますが『四科のまとめ』を解きました。

特に5年のサピックスの授業が大事なので、早めに5年の全範囲に目を通すことを目標にしました。

α上位のクラスは算数の先取りが当たり前だと実感

ところで、サピックスのカリキュラムでは、5年の夏期講習で初めて『比』を習います。

しかし夏期講習前に、理科で力学『てこ』を授業で初めて習った際、次男からクラスのかなりの生徒が『比』で解けば簡単じゃん?って言っていたと聞いて、やはりα上位クラスだと、結構先取りしている子が多いんだなと思いました。

サピックスに低学年から通塾することについて

サピックスの校舎では募集停止するところもあり、そもそも希望の校舎に入れないと元も子もないので、席取りの為に早めに入塾するのも有りだとは思います。

ただ、低学年で入塾すると、塾ではその学年の学習になってしまいますよね。

サピックスといえども、その学年で足踏みしてしまうので、先に進みたい我が家としては、時間がもったいないと思いました。

サピックス5年での算数先取り

予習シリーズの5年下が終了したら、『四科のまとめ』で基礎の総復習を行いました

『四科のまとめ』は四谷大塚では、6年で取り組む総復習の問題集です。

左側に例題があり、解き方を確認して、右側の演習で定着を確認するという構成になっています。

次男の場合は、先にどんどん右側の問題を解いていき、解法が分からないものだけ左の例題で解き方の再確認をしました。

テキストの構成上、左ページの例題をすぐに確認できるので、受験算数の基礎を総ざらいするにはとても使い勝手の良いテキストでした。

その後、中学への算数を出版している東京出版の『プラスワン問題集』を一周しました。

プラスワン問題集とよく一緒に紹介される、同じく東京出版の『ステップアップ演習』のどちらをやるか?と迷う方もいらっしゃると思います。

『ステップアップ演習』は、『プラスワン問題集』に比べて問題数は多いのですが、問題の横にヒントが書いてあり、自宅で進めていく際の手助けになる点が良さそうだと思いました。

サピックス6年での『中学への算数』取り組み

6年前期(夏休みまで)の取り組み

5年の終わりころにサピックスから『中学への算数』のお得な定期購読の案内のチラシをもらったので、(定価の10%オフでした)6年の前半は、塾のない日に「日日の演習・問題」をやっていました。

サピックスの先生曰く、サピックスのテキストとは違った視点の問題が多いとのことでした。

『中学への算数』の取り組み方は、サピックスの先生に相談しました。

お子さんによって違うと思いますが、次男の場合は解いた問題で間違えたり、時間がかかったものは解説を読みましたが、日を置いて復習するといったことまではしませんでした。

6年の後半(9月以降)の取り組み

後期の6年の9月以降は、合格力判定サピックスオープンや学校別サピックスオープンなど、模試のラッシュになります。

模試の直しもやりつつ、第一志望の過去問10年分と併願校5年~2年分くらいを解いて、過去問の直しも終わらせないといけない時期です。

もちろんSS特訓(志望校別特訓)・平常授業・土特の復習もあります。

時間の余裕は全くなくなり、6年の後期は『中学への算数』にほとんど取り組んでいません。

ですが、9月以後は志望校特訓(SS)で、志望校に特化した思考力問題を解いていきます。

さらに、冬期講習や正月特訓では、毎日かなりの量の思考力問題を解いていくので(毎日、学校別サピックスオープンの模試を受けるような感じだそう)、基本的にはサピックスの教材(プリント)で、志望校の過去問レベルの問題に対応できるようになると思います。

6年1月の直前期に初見問題対策として『中学への算数』を使うかどうか

1月に初見の問題対策として、再度『中学への算数』に取り組んだ方が良いのか迷い、サピックスの先生に相談しましたら、必要ないとのことでした。

サピックスでは、1月の直前期は過去問は絶対に取り組んではいけないと言われますし、とにかく基礎固めや今までの復習などをやるようにと言われることが多いです。

もちろん、余裕がある方もいらっしゃると思いますし、お子さんによってケースバイケースなので、迷ったら1番状況を分かっている塾の先生に相談されることをおすすめします。

次男の場合は、『中学への算数』のような一筋縄でいかない問題を6年前半(夏休み終わりくらい)までに触れることで、いきなり難しくなるSS志望校特訓の問題への橋渡しにはなったかなと思います。

まとめ

以上つらつらと述べてきましたが、あくまでも次男の一例に過ぎず、全ての方に当てはまる先取りのやり方ではないと思います。

もちろん先取り無しで、サピックスの授業に余裕でついていける方も大勢いらっしゃると思います。

しかし、かつての私のように、入塾後お子さんがサピックスの算数の授業についていけるかどうか不安がある方の参考になれば嬉しいです。