2月の各新学年から、授業時間・家庭学習の量が大幅に増えます。

どれくらいの負担増になるのか、心配になりませんか?

実際の増加量と個人的な気持ちの負担増の目安を書いてみました。

4年生から5年生へ

4年の時は、週の授業時間が週2日で6時間です。

5年になると、週に3日になり授業時間は9時間となり1・5倍増になりますが、気持ちとしては2倍以上の負担増に感じます。

特に家庭学習では、理科のポイントチェックの負担が大きいです。

ただ、理科はやっただけ成績に反映される科目なので、コツコツ暗記していくしかないかなと思います。

5年で物理分野にしても化学分野にしても、比を使った計算がバンバン出てきます。

算数よりは楽だと思いますが、苦手意識が出てくる分野(浮力や電気回路など)も多いので要注意の学年だと思います。

5年生から6年生へ

5年の9時間の授業が、6年になると週3日で13時間になり、約1・5倍増です。

6年の後期になると、志望校判定のSS特訓が始まるので朝の9時から19時までの約10時間(途中お昼休憩が30分ほどあります)分、授業時間が増えます。

6年の9月以降は、マンスリーや合格判定サピックスオープンなどのテスト日の午後も過去問演習に充てるようになるので、とにかく息つく暇がないといった状況でした。

新学年の最初は家庭学習の量を調整しないで全てやってみる

家庭学習の量を学年の途中から増やすのは難しいです。

ですから、先生に言われている自宅学習を端折ることなく全てやらせるようにしていました。

すると子供も最初のうちはキツそうでも、段々と増えた量に慣れてきます。

それでもやりきることができない場合は、サピックスの先生に相談して、最低限ここまではやったほうが良いというラインを教えてもらうのがいいと思います。

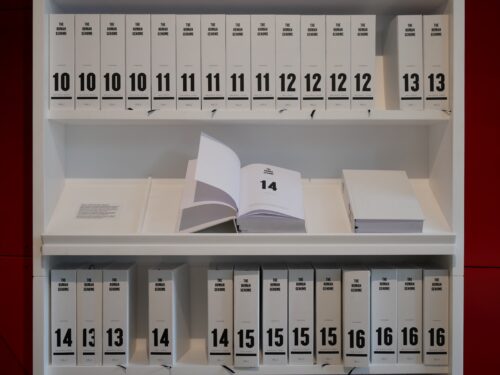

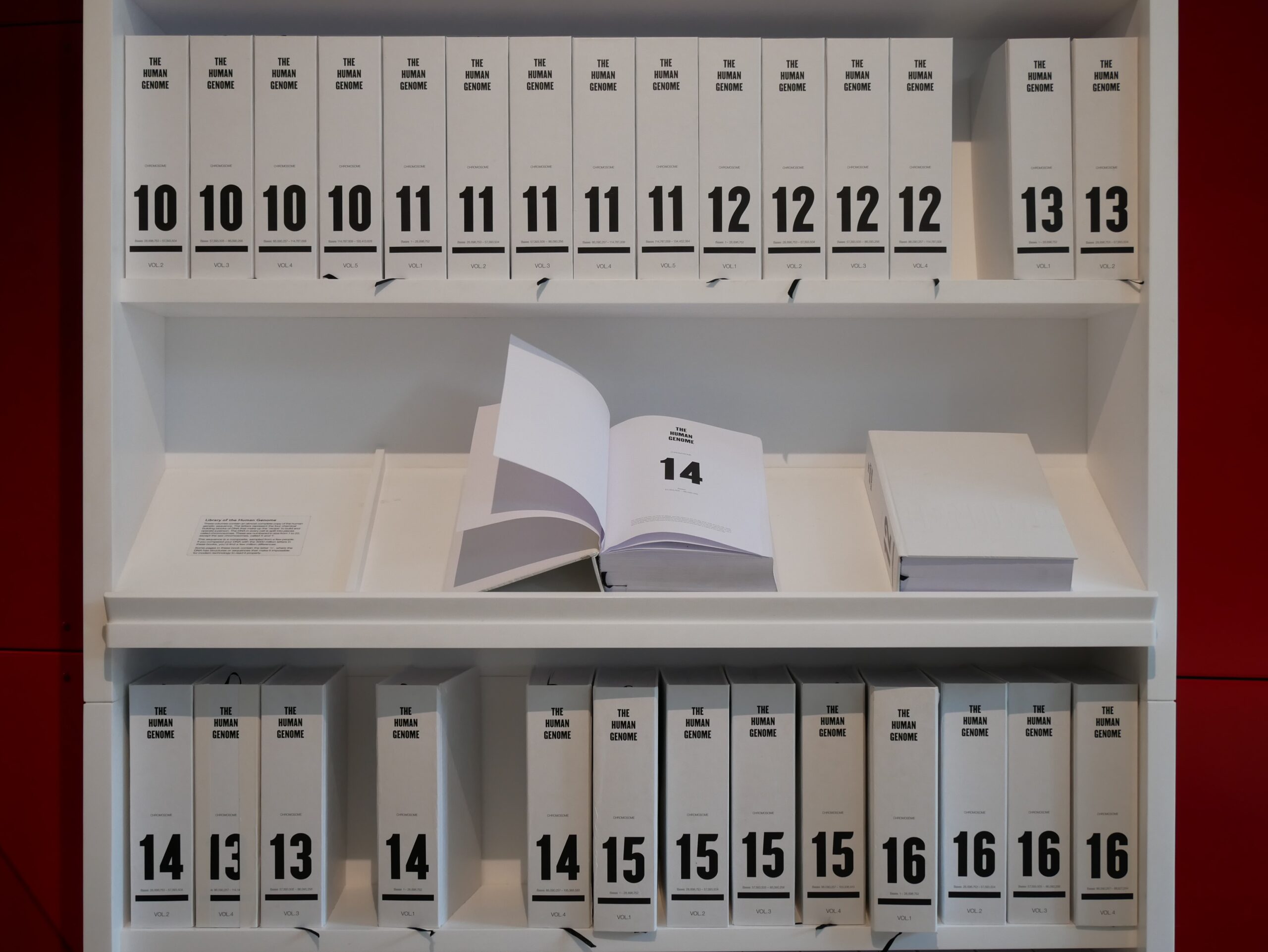

本当のサピックスのプリント整理の恐怖は6年から

サピックスは、プリント整理が大変だと聞いていましたが、正直言って5年まではあまり負担に感じませんでした。

6年になって、毎回もらって帰ってくるプリントの種類の多さに、母親の私がパニック状態になりました。

これが噂のサピックスの大変なプリント整理なのかと、やっと実感しました。

サピックスは、1科目の中でもプリントの種類が多すぎることが整理の大変な要因だと思います。

6年後半は、加えて過去問を原寸大にコピーして、いつでもできるように年度別・各学校ごとに分けておくので、さらに負担が増大していきます。

蛇腹状のファイルを購入して一種類ずつ入れていくことで、やっと全体像を見渡せるようになりました。

枚数が少ない時はコンパクトですが、プリントの量が多くなると蛇腹を広げていけるので、量に合わせて大きさ(幅)を変えることができます。

こちらを、平常授業用プリントと過去問用の2つ買って区分けできるようにしました。